Ho visto piangere mio padre una volta.

Davanti a me una sola volta. In cinquantuno anni che gli sono stata figlia.

Non è accaduto per un lutto e ce sono stati tanti in quei decenni, il penultimo, quello di mio fratello Pino morto a 49 anni nel 2010 per una infezione polmonare, l’ultimo, quello di mia madre, morta a casa dopo una lunghissima sofferenza nel 2011. Non è accaduto durante la ritmica sequenza di decessi che ha riguardato i suoi fratelli e sorelle negli anni fra il 1975 e il 2012, quando il tre gennaio papà ha preso il suo ormai leggerissimo bagaglio: una piuma, un Tau, e voltandosi di spalle nel letto in Hospice a Bitonto, se ne andò senza fiatare. Le parole le aveva usate tutte e anche in malo modo, tante volte urlando e imprecando come se uscisse da una bettola e non, invece, dalla caserma di Mungivacca dove ha lavorato in tempo di pace. Mio padre ha fatto la guerra e la prigionia in America, in Texas, tre anni a pane e acqua che gli americani non sono stati teneri con i soldati non collaborazionisti, i fascisti. Quando sbarcò a Napoli nella primavera del 1946, papà era pelle e ossa, un pellerossa. Per papà gli anni del fascismo, nacque nel 1915 a Noci, un piccolissimo paese di tetti di pietra spioventi, d’inverno nevica, il più alto della Puglia, 424 metri sopra il mare, sono stati anni di sviluppo sociale, di miglioramento delle condizioni di vita, di affrancamento dal suo paese. Cominciò a viaggiare che aveva dodici tredici anni, Mussolini rastrellava gli adolescenti per indottrinarli sulla nave in attesa di ormeggiare a Venezia. La seconda città che conobbe, dopo Noci. Erano nove figli; sette maschi. Suo padre Giuseppe, un maestro elementare sua madre Teresa Cherrier, il nonno, soldato, originario di Chambéry scese in Italia accampandosi nelle città conquistate da Napoleone, nel 1796. Tante sono le culle della storia di Europa e non dobbiamo sottovalutare nessun contributo alla costruzione di questo Hub di questo aeroporto dove atterrano e decollano ogni giorni centinaia di storie piccole e di storie grandi che spesso fanno sintesi, incarnandosi, in un nome e in un cognome. Chi avrebbe mai potuto profetizzare a Napoleone che sarebbe stato cicogna per il papà di mia nonna Teresa, Giambattista con la emme, come il mio. Nonna nacque a Mottola, un paese strategico lungo la direttrice che unisce Bari a Taranto. Sua mamma faceva di cognome Sansonetti, una famiglia di gente che ha studiato, suo zio, quello che papà chiamava lo Zio Canonico era un valoroso matematico, preside del Liceo Classico di Conversano dove papà fece il ginnasio insieme alla cordata dei fratelli, uno due anni più piccoli e più grandi. Presero una casa in affitto, con loro la sorella Titina, diciasettenne, a cui i genitori diedero il compito di fare spesa cucinare sbrigare il bucato accendere il camino, mentre loro, i maschi, si istruivano. Lei, no. Era donna, una nata per servire. Mio padre è rimasto tutta la vita legato a lei, consapevole del debito insolvibile che contrasse in quegli anni indimenticabili. Zia Titina si sposò che tutti compresa lei avevano smesso di pensarci, superati i quaranta con Nicola Demeo, un vedovo di Bari acquisendo una figlia, Enrica, che non visse mai con loro. Fu così che papà e zia si tennero quotidianamente occupati, fra decine di sfottò, in lunghe partite a carte.

Il liceo, a partire dal 1930, lo fece in seminario all’Istituto Salesiano. Non c’era altro modo per concludere gli studi. E in quel contesto tutto orientato alla valorizzazione della gioventù a Giambattista venne riconosciuto il suo talento espressivo. Papà leggeva benissimo con molto trasporto, molta passione, tanta anima. Qualità che deve aver preso dalla mamma, la mia nonna Teresa, la francese.

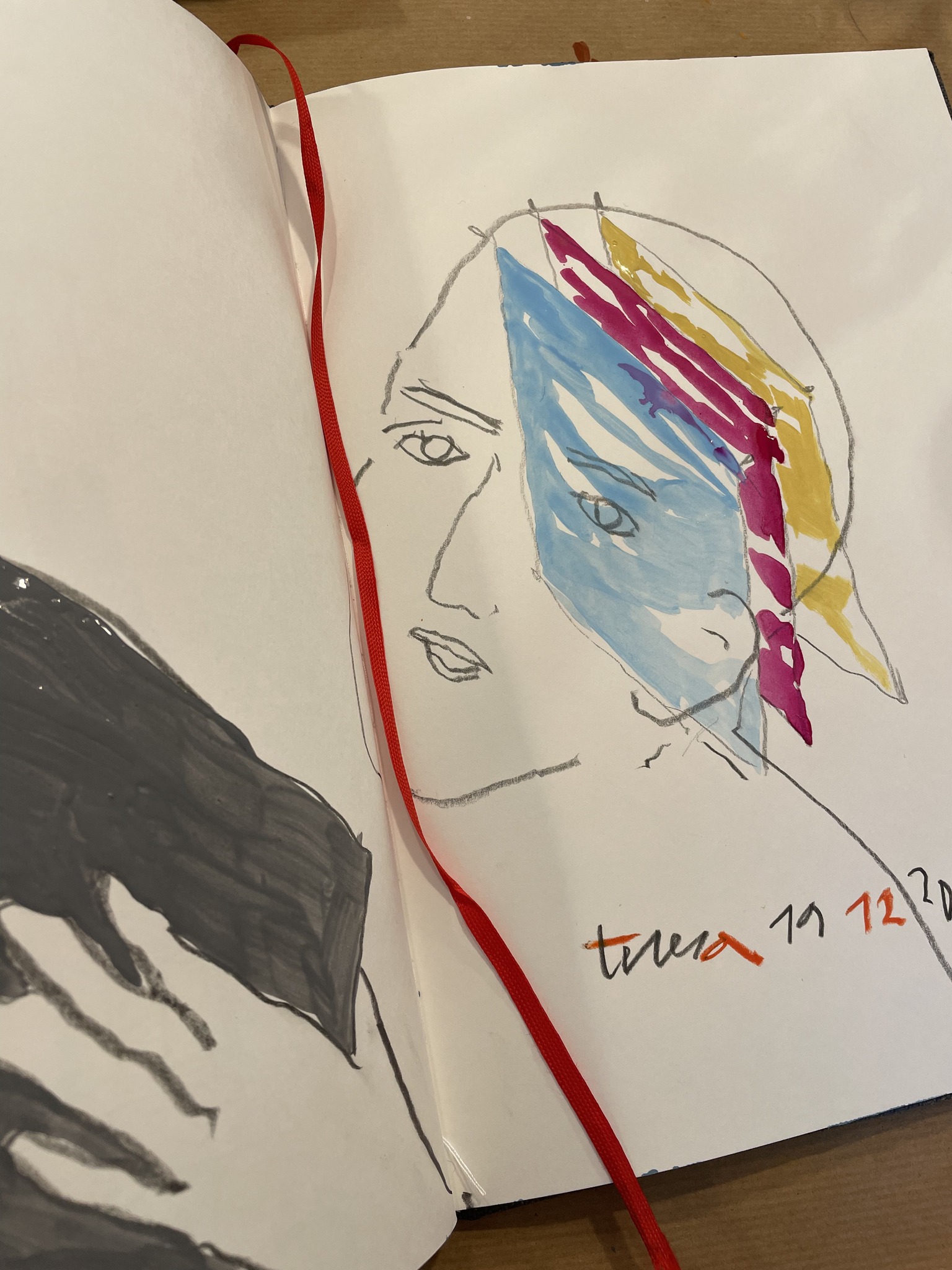

Fu quella la mattina che vidi piangere papà, prima e unica volta. Quella in cui pianse a singhiozzi, pianse che sembrava non volersi più fermare, e così compresi quanto ancora l’amasse. Aveva trovato una poesia che le aveva dedicato nel 1958. Due fogli di carta vergatina, tanto trasparenti da sembrare ali di farfalla fatte vecchie. Ingrigite. Era dattiloscritta. La carta è tanto sottile che la macchina da scrivere ci ha fatto i solchi, dietro. E’martellata. Un braille analogico.

Siamo io e lui in cucina. Sono le dieci di mattina, sto preparando un esame per l’Università, studio Filosofia. Papà sta seduto i fogli sono sul tavolo e lui sembra dietro una cortina. Spessori, strati di cumuli nembi davanti alla sua bellissima ampia, fronte. Che cos’è. Una poesia che ho scritto per il compleanno di mia madre. Gli sorrido. E lui, legge.

Papà.

Un Universo dilaga in cucina. Occupa ogni spazio satura tutta l’atmosfera in pochi secondi le parole si sollevano creano un turbine un vortice e io sono risucchiata, altrove. Un’altra cucina un’altra epoca storica un’altra vita che ancora manca dei capitoli che mi riguardano. La poesia torna indietro e si riprende, rigo dopo rigo, in verticale, rigorosamente in altezza, da sopra a sotto, quello che il tempo ha provato a nascondere a disperdere a rubare, a modificare minimizzare; a cancellare.

Cazzate, e mica può contro questo titano di mio padre, di fronte a tanto amore. Un impari confronto. Papà finisce di leggere e comincia a piangere.

Io sono scioccata. La tromba d’aria mi lascia per terra ma non nello stesso posto dove ero prima; intorno a me ci sono centinaia di baci di giornate belle di mattine di primavera di inverni passati a riscaldare l’acqua per la mamma prima che si alzasse. Ci sono giornate di disperazione quando papà era in guerra e si nascondeva sotto le ali degli aeroplani per non farsi ammazzare o non si nascondeva affatto perché non c’era dove farlo durante la ritirata da Tobruk verso Capo Bon dove fu fatto prigioniero dagli americani nel 1941. Si è nascosto, deve averlo fatto, dietro il dito di una preghiera. E’ così, è nell’ora solenne che facciamo la magia. E dal cappello ecco saltare Bianconiglio.

Era bambino, sua madre lo portava con sé in paese quando si sbrigava per la spesa. Aveva tre, quattro anni. Teresa si fermava a scambiare due parole, a esibire il suo strepitoso dolcissimo sorriso con qualcuno e poi prendeva in braccio papà, era il suo quinto giovanotto e gli chiedeva: e tu, a chi vuoi bene tu. E quell’intelligenza di stelle di vento di parole intorno al fuoco di un braciere, quel sapere istintivo primizia di un apparato sensoriale che funzionava già a mille si impegnò a rispondere al meglio a quella domanda così importante che gli veniva posta da sua madre, la sua adorata, lei che aveva parola di tenerezza per ognuno dei suoi figli.

Si fece serio si fece coraggio e le disse, sputandolo dentro il cerchio delle donne, ad alta voce: a te ‘skitt.

A te, sola.